Entre 2000 et 2002 le Patrimoine de la Vallée de Joux organisait dans la défunte salle du Patrimoine l’exposition: 25’000 siècles d’activité industrielle. Ce titre restait sibyllin pour nombre de Combiers, et même pour ceux portés sur l’histoire. En effet, on sait pertinemment bien que la colonisation de notre haute combe ne remonte guère qu’au XIIe siècle. Que pouvait donc signifier un espace de temps de 2500 fois supérieur?

Cette dénomination et ce thème étaient sans doute là pour titiller le visiteur qui souhaitait découvrir ce que ces mots cachaient. Il allait prendre connaissance dans la dite salle d’une présentation de l’industrie de l’homme depuis ce premier geste en vue de se créer un outil apte à faciliter sa vie quotidienne à aujourd’hui.

Le flyer de l’exposition donnait les détails suivants:

Dans des couches géologiques de l’Est-africain datées de plus de 2,5 millions d’années, on a récemment découvert les vestiges les plus anciens d’une activité industrielle primitive: des galets présentant une ou plusieurs arêtes grossièrement façonnées.

Dans la même région et à la même époque vivaient plusieurs espèces de primates bipèdes et parmi eux, celui aux caractères les plus «humains»: Homo habilis. C’est à ce dernier que l’on attribue ces plus vieux «outils», selon une hypothèse qui reste à vérifier.

A partir de ces temps lointains, on peu discerner en Afrique, puis en Asie, enfin en Europe et en dernier lieu dans les Amériques, le perfectionnement progressif et de plus en plus rapide de l’industrie de la «pierre taillée». A celle-ci succède l’industrie de la «pierre polie», puis celle des métaux aboutissant à la prodigieuse explosion technologique, particularité spécifique et un peu inquiétante de notre époque.

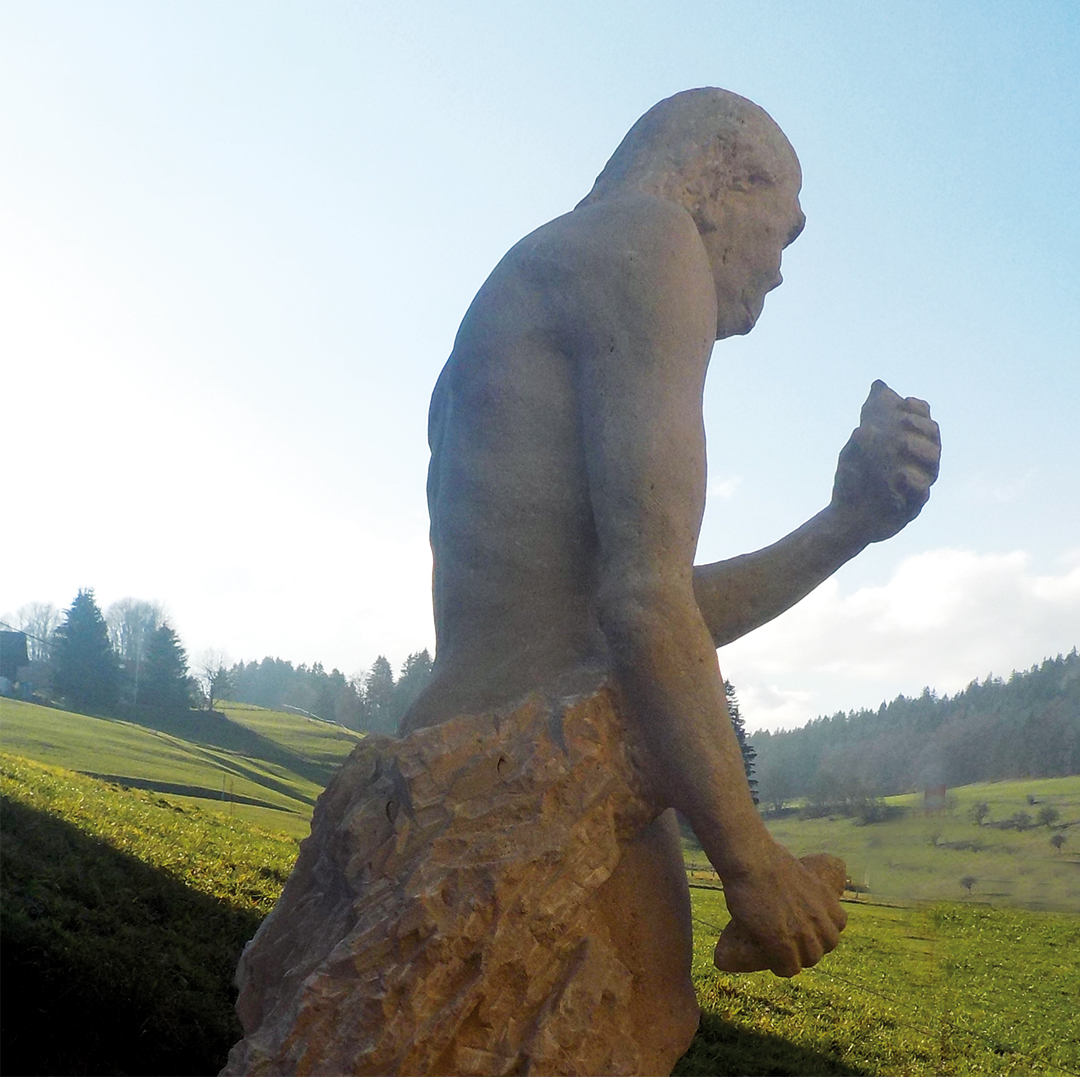

Cette exposition avait été magistralement pensée et organisée par Jean-Paul Guignard et ses collègues du Patrimoine de la Vallée de Joux. Le clou du spectacle, si l’on peut dire, avait été une réplique de homo habilis sous la forme d’une statue taillée pour l’occasion dans un gros bloc de calcaire par l’artiste Michel Freymond de La Coudre. C’était là une œuvre monumentale qui avait requis, non seulement toutes les connaissances de JPG en fait de paléontologie, mais aussi l’habileté de MF, dont les ciseaux et le marteau avaient su tailler dans la pierre une représentation saisissante de notre lointain ancêtre.

La statue, d’un poids de plus de 350 kg, demeura de longs mois au milieu de la salle, faisant l’admiration des visiteurs. Hélas, en fin d’exposition elle devait retrouver la maison de l’artiste qui ne put dès lors que la présenter ici ou là dans divers concours de sculpture, au bord du Léman ou ailleurs, mais malheureusement – heureusement pour nous! – sans qu’elle ne puisse trouver un amateur. Et avec à chaque fois les problèmes de déplacement que l’on imagine pour un tel champion de pierre, discret certes par sa hauteur de quelque 140 cm, grandeur que l’on attribue à ces premiers hominidés, en revanche très encombrant par son poids.

La fameuse statue devait donc demeurer dès lors sagement sous une bâche devant la maison de son créateur.

Elle s’y ennuyait ferme! C’est alors qu’à la découvrir, un Combier de passage considéra que cette représentation de notre lointain ancêtre, laquelle avait demandé de nombreuses études et surtout des semaines de travail, méritait mieux que cette mise «au coin». De cette réflexion résulta la volonté de faire remonter à La Vallée cet impressionnant compagnon de pierre.

Ainsi homo habilis est-il revenu chez nous le 11 novembre 2020, très heureux de franchir à nouveau le col, mais cette fois-ci pour un juste retour en sens inverse. Il n’a certes pour l’heure trouvé qu’une place discrète dans l’un de nos locaux «patrimoniaux». Mais il n’est en rien pressé. Il attendra le temps qu’il faut pour rejoindre un emplacement digne de sa haute valeur paléontologique.

Il ne reste plus qu’à témoigner notre reconnaissance à nos deux complices, unis pour une cause scientifique digne d’intérêt.

Recréer Adamus fut pour eux une grande et belle aventure, sans prétention, sans coup d’éclat, mais par contre formidablement valorisante pour notre culture locale.

Ymer.